Oleh: Yully Khusniah

Stigma datang dengan cara yang tak sama. Ada yang dengan privilese, ada pula yang dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Saya menyaksikan cara yang pertama.

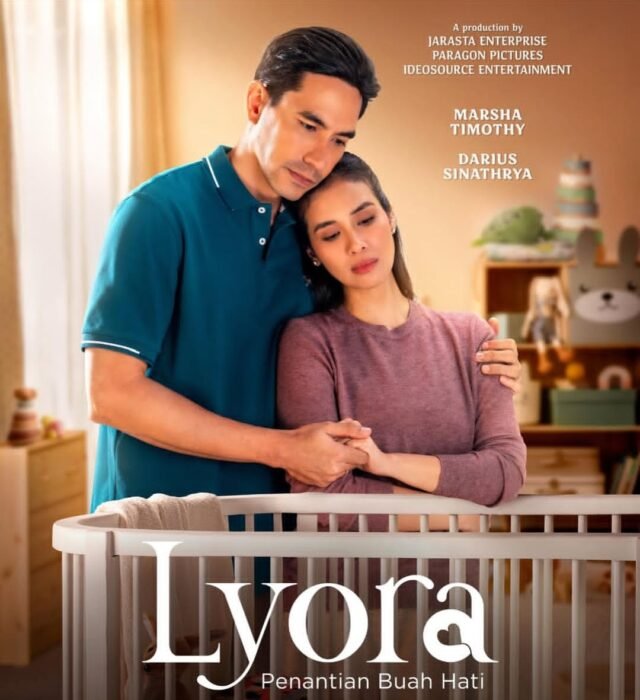

Jumat malam, pertengahan Agustus 2025 lalu, saya menonton film Lyora: Penantian Buah Hati dalam acara Nobar yang dihelat oleh DPP KNPI di Jakarta Selatan. Film yang disutradarai Pritagita Arianegara ini merupakan adaptasi dari buku berjudul Lyora: Keajaiban yang Dinanti karya Fenty Effendy. Buku ini mendokumentasikan perjuangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam menantikan buah hati. Meutya, pada masa itu masih menjabat sebagai anggota Dewan Legislatif.

Sekilas, tema perjuangan menanti anak ini mungkin terdengar familiar. Topik serupa memang sudah berulang kali diangkat ke layar lebar, lihat misalnya film Test Pack: You’re My Baby (2012) atau subplot dalam Cek Toko Sebelah (2016). Namun, yang membuat Lyora terasa menarik adalah fokusnya yang mempertontonkan stigma yang justru dialami perempuan dari kelas menengah atas.

Film ini memusatkan cerita pada Meutya (Marsha Timothy) dan Fajrie (Darius Sinathrya), suaminya. Keduanya digambarkan sebagai potret pasangan urban ideal, berpendidikan tinggi, berkarir mapan, memiliki pertemanan yang saling mendukung dan hubungan yang hangat. Namun, di balik semua itu, ada kehampaan yang mereka tanggung bersama. Mereka menanti kehadiran buah hati selama lebih dari 5 tahun usia pernikahan.

Biaya dan akses kesehatan sudah bukan menjadi persoalan yang dibidik dalam cerita. Justru mereka mencoba menyorot hal yang kerap luput dari perhatian publik, persoalan lain yang lebih rumit, mulai dari tekanan psikologis hingga pergulatan identitas gender.

Cara film ini menggambarkan ikhtiar mereka membuat saya begitu terpaku. Selama 94 menit, emosi penonton ditarik ulur dalam siklus harapan dan kepedihan tanpa henti. Kita menjadi saksi perjalanan medis mereka yang panjang, dari terapi hormon, inseminasi, hingga program bayi tabung. Kita diajak merasakan harapan yang membuncah setiap melihat Meutya menyuntikkan hormon di sela rapat penting atau berbagai tanda kehamilan muncul. Tapi setelahnya dibuat remuk saat hasil tes sekali lagi hanya menunjukkan satu garis. Puncaknya, siklus ini diperparah dengan trauma keguguran yang terjadi berulang kali.

Dalam situasi seperti itu, Fajrie selalu ada di sisinya. Memeluk, menguatkan, dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun kamera selalu bergeser menyorot wajah Meutya seorang diri setelahnya, menangkap beban yang bahkan tak bisa dibagi dengan pasangan paling suportif sekalipun.

Kehadiran sang ibu (diperankan Christine Hakim) membuka perspektif lain tentang perjuangan perempuan. Di titik terendah Meutya, ibundanya tidak datang dengan nasihat panjang juga tidak sekalipun mendikte. Tapi dia memberi ruang bagi anaknya untuk pulih dengan caranya sendiri, seolah mengingatkan bahwa setiap orang berhak menentukan cara menghadapi luka.

Melalui relasi yang hangat, ibundanya memperlihatkan bentuk dukungan yang tidak mengekang. Di ruang personal inilah, seorang perempuan menemukan fondasi keberanian terkuatnya.

Hingga akhirnya, Meutya kembali bangkit dan berjuang yang kemudian membuahkan hasil. Ia dinyatakan hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lyora. Ya! Sebuah penutup yang manis, penuh harapan.

Privilese Tak Kebal Stigma

Melalui Lyora, kita disodorkan sebuah realitas bahwa saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang masih terobsesi pada pronatalisme, ideologi yang menempatkan nilai tertinggi seorang perempuan pada kemampuannya untuk bereproduksi. Ideologi inilah yang menjerat Meutya. Di atas kertas, Meutya adalah antitesis dari narasi kemiskinan sebagai penghalang kebahagiaan. Ia memiliki karir cemerlang, finansial yang lebih dari cukup, dan pasangan yang setara. Namun, privilese itu justru menciptakan stigmanya sendiri. Apa itu? kegagalan memenuhi satu-satunya ‘kodrat’ yang menurut masyarakat tak bisa dibeli dengan uang atau jabatan, menjadi seorang ibu.

Kisah Meutya ini juga dialami banyak perempuan di Indonesia. Data BKKBN beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sekitar 10-15% pasangan di Indonesia mengalami masalah infertilitas. Namun, beban psikologis dan sosialnya secara tidak proporsional selalu ditimpakan pada perempuan. Beban inilah yang oleh Sosiolog kelahiran Kanada, Erving Goffman dalam bukunya “Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity“, disebut sebagai atribut yang merusak identitas. Dalam kasus Meutya, statusnya yang childless menjadi identitasnya yang dianggap “rusak”, menutupi semua pencapaian lainnya.

Di era modern, perempuan didorong untuk “memiliki segalanya” (having it all), namun “segalanya” itu menjadi tak berarti jika satu kotak, yaitu kotak keibuan, belum tercentang. Ironisnya, stigma ini juga kerap dilanggengkan justru oleh sesama perempuan. Pertanyaan ‘kapan punya momongan?’ yang terus berulang justru sering hadir di lingkaran relasi sesama perempuan. Mereka mengukur nilai perempuan lain dengan mistar yang sama, yang juga pernah ditimpakan kepada mereka.

Yang lain, film ini menunjukkan bahwa privilese kelas atas tidak memberikan imunitas apapun terhadap stigma dan penghakiman. Dalam masyarakat yang masih memandang rahim sebagai rapor, pencapaian perempuan di ruang publik akan selalu bisa dianulir oleh statusnya di ruang privat. Jadi, sekarang ini persoalannya bukan lagi pada apakah perempuan bisa memiliki segalanya, melainkan kapan masyarakat akan berhenti menuntut perempuan untuk memiliki segalanya sesuai daftar yang telah usang.

Kisah Meutya adalah potret mereka yang sudah punya privilese. Bayangkan bagaimana nasib perempuan kelas menengah ke bawah yang akses kesehatan terbatas, biaya pengobatan tak terjangkau, ditambah stigma soal “belum punya anak” sering dibarengi tekanan ekonomi bahkan ancaman retaknya rumah tangga. Pertanyaan “kapan punya momongan?” yang diucapkan ringan, bagi mereka bisa jadi pukulan yang berat.

Di sini kemudian terlihat jelas celah kebijakan negara, yang mestinya melindungi perempuan dengan hak kesehatan reproduksi dengan setara, tapi justru masih menjual jargon keluarga ideal. Lyora boleh berakhir manis dengan hadirnya seorang bayi, tapi realitas di luar layar tidak sesederhana itu. Perempuan berhak dihargai tanpa harus diukur dari rahimnya dan tugas negara adalah memastikan martabat itu terlindungi.

*Penulis adalah aktivis di Pergerakan Sarinah, Fokus pada isu Kesetaraan Gender dan Keadilan Sosial