Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd

Isu kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, seolah menjadi cerita lama yang terus berulang tanpa ujung yang jelas. Dari masa ke masa, mereka tetap berada di posisi paling rentan dalam sistem pendidikan nasional. Di tengah tanggung jawab besar untuk mendidik generasi bangsa, guru honorer kerap dipaksa menerima kenyataan pahit berupa upah yang jauh dari kata layak. Ironisnya, kondisi ini terus berlangsung meskipun pendidikan selalu disebut sebagai sektor prioritas pembangunan.

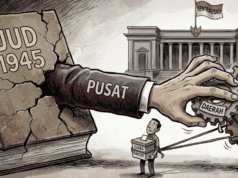

Sejak lama, keterbatasan anggaran negara kerap dijadikan alasan utama untuk menjelaskan rendahnya kesejahteraan guru honorer. Pemerintah berdalih bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya mampu mengakomodasi peningkatan kesejahteraan seluruh tenaga pendidik, khususnya mereka yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru honorer pun diminta bersabar, mengabdi dengan tulus, dan menunggu kebijakan yang entah kapan benar-benar berpihak.

Situasi ini menjadi semakin kontras ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan. Secara prinsip, MBG merupakan langkah positif dan patut diapresiasi karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Program ini jelas membawa manfaat, terutama bagi siswa dan keluarga kurang mampu. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul realitas sosial yang tidak bisa diabaikan, khususnya bagi para guru honorer.

Di lapangan, para pegawai dan mitra MBG—mulai dari petugas distribusi, penyedia katering, hingga tenaga pendukung—mendapatkan upah yang relatif layak dan manusiawi. Mereka dibayar sesuai jam kerja, bahkan dalam beberapa kasus dilengkapi sistem kontrak yang jelas. Penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Tentu saja, hal ini wajar dan memang seharusnya demikian: setiap pekerja berhak atas upah yang layak.

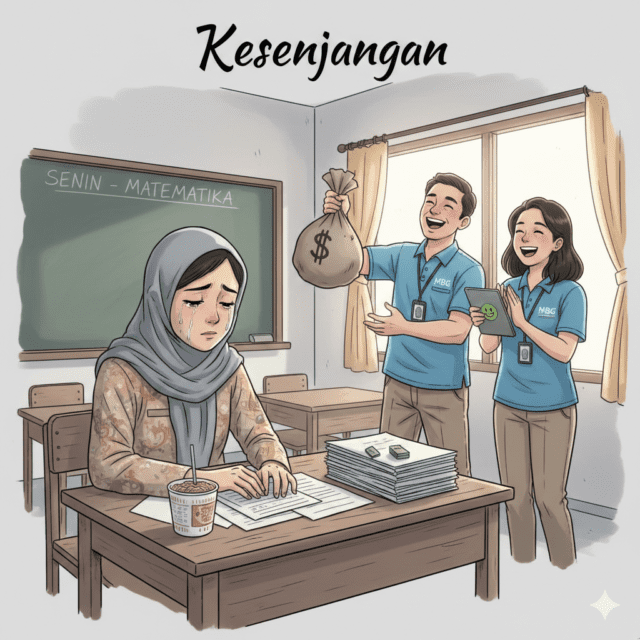

Namun, di sisi lain, guru honorer yang setiap hari mengajar, mendidik, membimbing karakter, serta menanamkan nilai moral kepada siswa justru masih harus bertahan dengan honor yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup. Tidak sedikit guru honorer yang hanya menerima beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Ada pula yang dibayar per jam mengajar dengan nominal yang nyaris tak berubah selama bertahun-tahun. Ketika dibandingkan dengan kesejahteraan mitra MBG, ketimpangan ini terasa begitu mencolok dan menyakitkan.

Persoalan ini bukan tentang membenturkan satu profesi dengan profesi lainnya. Masalah utamanya terletak pada prioritas dan keadilan kebijakan. Guru honorer dan para mitra MBG sejatinya berada dalam ekosistem pendidikan yang sama—sama-sama berkontribusi bagi masa depan anak bangsa. Namun, mengapa apresiasi terhadap guru honorer masih begitu minim, seolah pengabdian mereka hanya bisa dibayar dengan kata “ikhlas” dan “sabar”?

Lebih jauh, kondisi ini berpotensi melukai rasa keadilan sosial. Guru honorer bukan tenaga sukarela yang bekerja sambil lalu. Mereka memiliki kualifikasi akademik, tanggung jawab administratif, target pembelajaran, serta beban moral yang tidak ringan. Mereka dituntut profesional, disiplin, dan inovatif, tetapi kesejahteraan yang diterima tidak mencerminkan tuntutan tersebut. Di tengah meningkatnya biaya hidup, banyak guru honorer terpaksa mencari pekerjaan sampingan, mengajar di beberapa sekolah sekaligus, bahkan meninggalkan profesi guru demi bertahan hidup.

Program MBG seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan. Jika negara mampu mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan setiap siswa memperoleh makanan bergizi, maka negara seharusnya juga mampu memastikan bahwa guru yang mendidik siswa tersebut dapat hidup layak. Pendidikan bukan hanya soal memberi asupan bagi tubuh anak-anak, tetapi juga soal menghadirkan keadilan bagi mereka yang mendidik akal dan hati.

Ketika guru honorer merasa terpinggirkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu guru, tetapi juga oleh kualitas pendidikan secara keseluruhan. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi akan sulit sepenuhnya fokus pada pengembangan pembelajaran—bukan karena kurangnya dedikasi, melainkan karena realitas hidup yang memaksa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus semangat, loyalitas, dan regenerasi tenaga pendidik.

Sudah saatnya persoalan kesejahteraan guru honorer tidak lagi dipandang sebagai masalah sampingan. Negara perlu hadir secara lebih tegas dan adil. Kebijakan pendidikan harus menempatkan guru sebagai subjek utama, bukan sekadar pelengkap sistem. Program-program besar seperti MBG semestinya diiringi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru, khususnya mereka yang selama ini berada di garis paling belakang.

Ketimpangan ini adalah kenyataan yang harus diakui, bukan ditutupi. Mengakui bukan berarti meniadakan program yang sudah berjalan, melainkan memperbaiki arah kebijakan agar lebih berkeadilan. Guru honorer tidak menuntut kemewahan; mereka hanya berharap pengakuan nyata atas kerja dan pengabdiannya. Pada akhirnya, masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh program besar dan anggaran fantastis, tetapi oleh cara negara memperlakukan para pendidiknya secara adil dan manusiawi. Selama kesejahteraan guru honorer masih tertinggal, selama itu pula ketimpangan dalam dunia pendidikan akan tetap menjadi luka yang belum sembuh.