Oleh: Mohammad Fatih Shaleh

Di ambang tahun 2026, Indonesia berdiri di depan cermin besar sejarah yang memantulkan bayangan buram demokrasinya. Setelah hampir tiga dekade merayakan euforia Reformasi, narasi politik nasional kini didominasi oleh sebuah istilah yang mencemaskan: Regresi Demokrasi. Fenomena ini bukan sekadar penurunan indeks kebebasan sipil, melainkan sebuah proses “pembongkaran” sistematis terhadap fondasi kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui tangan hukum dan konstitusi itu sendiri.

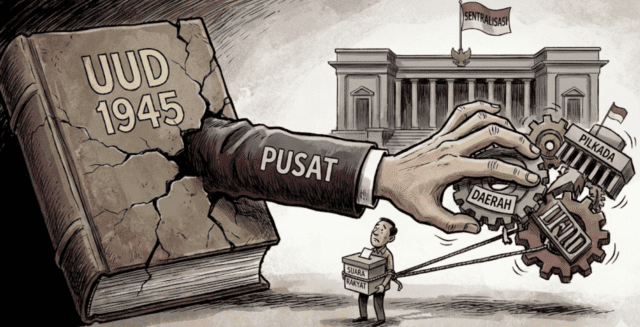

Secara anatomi, kemunduran ini tidak berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari perkawinan antara struktur konstitusi yang bercelah dengan ambisi elit politik untuk menarik kembali mandat daerah ke pusat. Inilah bedah mendalam mengenai bagaimana demokrasi kita perlahan bertransformasi menjadi sebuah formalitas tanpa substansi.

Akar Konstitusional: Antara Cita-Cita dan Celah Otoritarian

Memahami regresi demokrasi di Indonesia harus dimulai dari memahami “DNA” hukum dasarnya. Sejak awal pembentukannya, UUD 1945—terutama naskah aslinya—memang tidak didesain sebagai dokumen demokrasi liberal murni. Konsep Negara Integralistik yang diusung oleh Prof. Soepomo memberikan ruang yang amat luas bagi kekuasaan eksekutif. Meskipun amandemen pasca-1998 telah menyuntikkan prinsip-prinsip HAM dan pemilihan langsung, struktur dasar kita tetap menyisakan karakter executive heavy.

Karakteristik ini membuat kedudukan Presiden menjadi sangat dominan. Dalam struktur yang pincang ini, lembaga legislatif (DPR) dan yudikatif (MK dan MA) sering kali kehilangan daya tawar. Ketika partai-partai politik di parlemen memilih untuk berkoalisi hampir tanpa oposisi, sekat-sekat checks and balances runtuh. Akibatnya, konstitusi yang seharusnya menjadi “pagar” kekuasaan, justru kerap menjadi “pintu” bagi lahirnya regulasi yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit pusat.

Runtuhnya Sekat Tiga Pilar: Harmoni yang Mematikan

Prinsip Trias Politika yang idealnya membagi kekuasaan ke dalam tiga pilar—Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif—kini mengalami fenomena “peleburan”. Secara objektif, kita melihat bagaimana kebijakan strategis seringkali diputuskan di ruang-ruang tertutup antara pemimpin partai dan eksekutif sebelum akhirnya “disetempel” oleh legislatif.

Kondisi ini menciptakan iklim di mana yudikatif, sebagai benteng terakhir keadilan, berada dalam tekanan politik yang hebat. Ketika pilar-pilar ini mulai bergerak dalam satu irama yang sama di bawah pengaruh pusat, maka kontrol terhadap kekuasaan hilang. Hal inilah yang menjadi prakondisi bagi terjadinya sentralisasi kekuasaan daerah. Tanpa legislatif yang kritis dan yudikatif yang independen, daerah tidak memiliki perlindungan hukum ketika hak-hak otonominya dipangkas oleh pusat melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja atau perubahan aturan main Pilkada.

Sentralisasi Kekuasaan Daerah: Menarik Kembali Mandat Rakyat

Otonomi daerah adalah anak kandung Reformasi yang paling berharga. Ia menjanjikan bahwa orang Papua, orang Aceh, orang Jawa, dan seluruh masyarakat di pelosok nusantara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, anatomi regresi saat ini menunjukkan terjadinya arus balik menuju Sentralisme Jakarta-Sentris.

Sentralisasi ini dilakukan bukan dengan bedil, melainkan dengan administrasi. Penunjukan ratusan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam durasi yang sangat lama adalah bukti nyata. Para Pj ini tidak memiliki mandat langsung dari rakyat daerah, namun mereka memegang kekuasaan penuh atas kebijakan dan anggaran daerah. Secara politik, posisi mereka sangat rentan terhadap arahan pusat, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk “meratakan jalan” bagi kepentingan politik nasional di tingkat lokal.

Pilkada sebagai Ritual Formalitas dan Matinya Kompetisi

Titik paling krusial dari regresi ini adalah transformasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada ironi besar di sini: meskipun rakyat masih datang ke TPS, pilihan yang tersedia sudah dikurasi secara ketat oleh elit partai di Jakarta. Isu kembalinya Pilkada melalui DPRD hanyalah puncak gunung es dari upaya sistematis untuk memutus hubungan langsung antara pemimpin daerah dengan rakyatnya.

Bahkan dalam skema Pilkada langsung saat ini, fenomena “Borong Partai” yang berujung pada calon tunggal melawan kotak kosong mencerminkan matinya kompetisi. Elit partai pusat menentukan siapa yang boleh maju berdasarkan negosiasi di Jakarta, bukan berdasarkan kebutuhan nyata di daerah. Ini menciptakan loyalitas ganda: kepala daerah terpilih akan lebih merasa berhutang budi pada ketua umum partai di pusat daripada pada pemilihnya di daerah. Akibatnya, kedaulatan rakyat terpinggirkan, digantikan oleh kedaulatan elit partai.

Ekonomi Politik dan Pergeseran Korupsi

Sentralisasi ini juga membawa dampak pada pola korupsi. Jika dulu korupsi dianggap “eceran” di tingkat daerah, sistem yang tersentralisasi berisiko menciptakan korupsi “grosiran” di tingkat pusat. Ketika seluruh perizinan dan penentuan jabatan harus melalui restu Jakarta, maka modal politik yang dibutuhkan oleh seorang calon pemimpin daerah menjadi sangat mahal.

Biaya politik yang tinggi ini mendorong para calon untuk mencari penyandang dana (oligarki). Akibatnya, ketika menjabat, kebijakan yang diambil tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat daerah, melainkan pada pengembalian modal kepada para penyokong di tingkat pusat. Inilah mengapa regresi demokrasi berdampak langsung pada kesejahteraan: kebijakan publik menjadi komoditas transaksional.

Menuju Pseudo-Democracy: Demokrasi di Atas Kertas

Semua gejala di atas mengarah pada satu kesimpulan: Indonesia sedang bertransformasi menjadi Pseudo-Democracy atau Demokrasi Semu. Dalam sistem ini, institusi demokrasi seperti pemilu, partai, dan parlemen tetap dipertahankan keberadaannya untuk mendapatkan legitimasi internasional, namun ruhnya—yaitu kedaulatan rakyat dan keadilan—telah ditarik keluar.

Rakyat daerah secara perlahan diposisikan hanya sebagai penonton dari sirkulasi kekuasaan yang naskahnya telah ditulis di Jakarta. Struktur konstitusi yang seharusnya bersifat membatasi (limiting), kini justru bersifat memfasilitasi (facilitating) kepentingan elit untuk melanggengkan kekuasaan. Ini adalah sebuah “Anatomi Regresi” di mana sel-sel demokrasi kita sedang diserang oleh virus otoritarianisme yang mengenakan jubah hukum resmi.

Kesimpulan: Mencari Jalan Kembali

Regresi demokrasi yang terjadi melalui sentralisasi kekuasaan daerah adalah lonceng peringatan bagi masa depan Indonesia. Keterkaitan antara struktur konstitusi yang bercelah dengan lemahnya kemandirian politik daerah telah menciptakan ekosistem yang tidak sehat bagi pertumbuhan bangsa.

Untuk keluar dari jerat ini, dibutuhkan lebih dari sekadar pemilu lima tahunan. Indonesia membutuhkan reformasi sistem kepartaian yang demokratis, penegakan independensi yudikatif tanpa kompromi, dan pengembalian marwah otonomi daerah yang sejati. Tanpa langkah-langkah radikal tersebut, kita akan terus menyaksikan demokrasi kita layu, terjepit di antara teks-teks hukum yang kaku dan syahwat kekuasaan yang tak kunjung padam. Rakyat tidak boleh hanya berhenti pada bilik suara, sebab kedaulatan yang sejati tidak hanya diberikan sekali dalam lima tahun, melainkan harus dijaga setiap hari dari cengkeraman oligarki yang berselubung konstitusi.

Profil Penulis: Mohammad Fatih Shaleh adalah mahasiswa aktif program studi Manajemen Pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif dalam dunia kepenulisan, terlibat juga dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan pergerakan di lingkungan Ciputat.

*Tulisan opini menjadi tanggung jawab penulis.