Ada yang selalu mengejutkan dari kekuasaan. Kali ini soal ketakutan. Ketakutan pada garis, warna, dan makna. Ketakutan pada imajinasi, pada apa yang tak terucap tetapi hadir. Ketakutan pada Yos Suprapto.

Pameran tunggal Yos Suprapto, “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan,” yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia pada 19 Desember 2024, akhirnya kandas sebelum sempat dibuka. Lima dari tiga puluh lukisan yang ia siapkan dinilai “tidak sesuai tema”, kena sensor. Lukisan yang menyerupai wajah Presiden Joko Widodo dianggap “vulgar”, kata yang lebih sering digunakan untuk tubuh, tetapi kali ini, untuk gagasan.

Galeri Nasional berdalih bahwa keputusan ini diambil demi menjaga “keselarasan kuratorial” dan “good governance”—dua istilah yang jika diulang-ulang, semakin terdengar seperti dalih untuk membungkam. Di sinilah seni kehilangan panggungnya sebagai ruang kebebasan, berubah menjadi sebuah ruang yang seakan-akan harus diawasi.

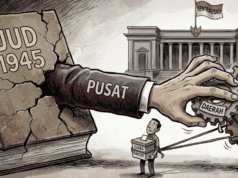

Apa yang membuat lukisan menjadi ancaman? Apakah warna bisa menjatuhkan kekuasaan? Apakah garis wajah bisa membuat rezim gentar? Di balik sensor ini, ada ketakutan yang lebih besar: ketakutan akan kehilangan kendali atas narasi.

Ketakutan ini bukan fenomena baru. Dalam buku Censorship and Cultural Regulation in the Modern Age, kita diajak menyelami bagaimana sensor beroperasi sebagai alat kontrol kekuasaan. Buku ini menggambarkan bagaimana seniman di berbagai belahan dunia menghadapi represi dalam bentuk yang bervariasi, dari pembungkaman langsung hingga manipulasi narasi publik.

Salah satu kutipan dari buku ini menyentuh inti persoalan:

“Censorship is not just the silencing of voices but the reshaping of narratives to suit the powerful. Every act of suppression rewrites history, turning dissent into oblivion.”

Di sini, sensor tidak hanya dilihat sebagai larangan, tetapi sebagai intervensi yang merombak sejarah. Sama seperti lukisan Yos Suprapto yang dituntut untuk diturunkan, upaya ini lebih dari sekadar menghapus gambar. Ini adalah upaya untuk menghapus imajinasi tentang kekuasaan yang bisa ditafsirkan ulang oleh publik.

Buku ini juga membahas bagaimana seni sering kali menjadi medan perlawanan. Seni bukan hanya estetika; ia adalah politik. Ketika sebuah lukisan digugat karena “mirip,” yang dipermasalahkan bukan sekadar seni itu sendiri, tetapi simbol yang terkandung di dalamnya. Ketika wajah menjadi ancaman, itu karena ia berbicara lebih dari yang bisa ditoleransi oleh kekuasaan.

Kasus Yos Suprapto menunjukkan bagaimana Indonesia, meskipun telah merdeka, masih kerap terjebak dalam mentalitas kolonial: takut pada gagasan yang melampaui batas. Padahal seni, seperti yang ditegaskan buku ini, adalah upaya melampaui batas, menjelajahi yang belum terkatakan, dan menantang yang sudah mapan.

Galeri Nasional, yang seharusnya menjadi rumah bagi keberanian artistik, justru memilih untuk menjadi penjaga ketertiban. Dalam ketakutannya, mereka menutup pintu bagi dialog yang lebih luas. Padahal seni tidak pernah bertujuan untuk tertib. Seni adalah letupan, adalah keberanian untuk mengatakan yang tak ingin didengar.

Yos Suprapto telah melukis sejarah, bukan hanya di kanvas tetapi dalam keberaniannya. Dengan menolak menurunkan lima lukisan, ia menegaskan bahwa seni bukanlah alat kekuasaan, melainkan cermin bagi kita semua. Cermin itu retak, tetapi justru dalam retaknya, kita bisa melihat wajah kita yang sebenarnya: takut, tetapi berharap.

Mungkin, seperti yang diingatkan buku ini, sensor adalah upaya untuk mengontrol narasi, tetapi seni selalu menemukan jalannya sendiri. Setiap kali kanvas dibungkam, warna akan merembes ke tempat lain, menandai ruang-ruang yang tidak bisa dihentikan. Ketakutan pada imajinasi adalah ketakutan pada kebebasan. Ketika sebuah lukisan bisa membuat kita gentar, mungkin saatnya kita bertanya: apakah kita sudah cukup merdeka?

Dan di atas kanvas itu, jawaban mungkin sudah tertulis, meski tak seorang pun mau membacanya.

Nurhidayat

Lampung, 23 Desember 2024